Séance du 21 mars 2008

Séance du 21 mars 2008

Cadres logiques, expériences physiques

KJ : J’en reviens au cadre logique d’Aristote, tel que développé par bien d’autres qu’Aristote, et en particulier par Charles Sanders Peirce. Le cadre logique d’Aristote, c’est le calcul des modalités qu’on a définies comme étant ici le nécessaire, là l’impossible, ici le contingent, là le possible. Le nécessaire s’oppose diagonalement au contingent et le possible s’oppose diagonalement à l’impossible. Je ne veux pas approfondir cela; ce n’est pas là le but de l’opération. Les quatre morceaux étaient distincts et correspondaient chacun à une formule. Jusqu’au jour où on en est venu à l’idée qu’il faudrait faire correspondre « si p alors q » à « si x alors phi de x ». C’est la même chose, l’équivalent. Une formule comme celle-là peut être universellement vraie.

« Si p alors q » est une affirmation universelle qui est vraie de façon générale sans qu’on sache si x existe ou s’il n’existe pas. C’est une formule générale qui attend le moment de savoir si x existe ou pas. Alors si je dis que « si x alors phi de x » est vraie, ça ne me suffit pas, il faut que j’ajoute « x est vrai ». Et à ce moment, je peux faire le calcul du résultat, qui est « phi de x »; c’est ma déduction. Donc, j’ai absolument besoin de concrétiser ma formule par un x. Il faut qu’il y ait un trait (dans le quartier) pour que je vérifie si ma formule est vraie ou pas. Alors ce que Peirce est venu dire, c’est que, quand il n’y a pas de trait, ma formule est tout aussi vraie. Je n’ai pas besoin qu’il y ait un x pour que la formule « quel que soit x phi de x » soit vraie. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait quelque chose ici. Cela veut dire que ma formule « quel que soit x phi de x » n’est plus applicable seulement dans un quartier, mais qu’elle est applicable dans une moitié. De la même façon que « quel que soit x non phi de x », c’est-à-dire que pour tout trait, aucun trait n’est vertical; cette formule est applicable aussi dans ces deux quartiers. Elle n’est pas applicable seulement dans celui-là. Vous pouvez vérifier dans les quatre formules : quand on se donne pour idée qu’il n’est pas nécessaire qu’on ait un x pour que nos formules soient vraies, chacune de ces formules occupe une moitié, ainsi de suite, de telle sorte qu’il y ait une certaine mixité de cette formule-là avec cette formule-ci. Il y a donc une sorte de phénomène de mélange qui a lieu qui n’existait pas du temps d’Aristote ou du temps de la logique médiévale, alors que chacun des quartiers étaient distincts. On va donc avoir un univers où il y aura une opposition des signifiants oppositionnels : trait vertical, trait non vertical. Cette distinction, cette séparation que je crée dans mon univers, entre trait vertical et trait non vertical, n’est pas une séparation verticale. On peut dire que dans mon univers, à la limite, il y a deux zones qui sont des zones de mixité évidentes : celle-ci et celle-là. Ces zones de mixité ne sont pas indépendantes, ne sont pas autonomes. Elles continuent d’appartenir à l’ensemble qu’on s’est donné Il n’y a pas eu de distinction radicale entre les deux. S’il y a des distinctions qui s’opèrent dans cet univers, il importe de garder à l’esprit que ces distinctions ne sont pas radicales. Sauf si l’on se pose la question de l’existence de x. Car alors, cet univers de mixité que je m’étais créé va éclater en morceaux. Parce que cette zone-là ne pourra plus être une zone de mixité, étant donné que je vais constater qu’il n’y a pas de x ici. Donc cette zone ne contenant pas de x, elle ne pourra appartenir ni à cette formule, ni à l’autre. Donc cette zone qui était auparavant une zone de mixité va se détacher et va constituer un ensemble vide qui pourrait être l’espace, la notion de l’espace. De la même façon, pour cette zone-ci qui, au lieu d’être un tissage de ces deux zones-là, va être un espace où se retrouveront les traits verticaux et les trais non verticaux, mais sans qu’ils aient de véritables rapports entre eux. Ce seront comme des traits indépendants les uns des autres qui se retrouvent là par hasard.

Je vous ai brossé ce tableau pour en revenir à ma fameuse expérience de physique dont certains d’entre vous ont déjà entendu parler. Dans cette expérience de physique, nous avons des particules qui sont envoyées sur un écran à travers deux fentes très rapprochées. Lorsque nous ne savons pas par quel trou la particule est passée, c’est-à-dire lorsqu’on ne se pose pas la question de l’existence, les particules, spontanément, forment un schéma qui est celui des zones d’ombres et des zones de clarté en alternance. Donc il se constitue une sorte de solidarité hors de l’espace et du temps entre les particules, simplement parce que je n’ai pas posé la question de l’existence de la particule dans ce trou ou dans ce trou. Il me suffit d’introduire un mouchard ici, c’est-à-dire de vouloir poser la question de l’existence, pour qu’automatiquement la solidarité entre les particules disparaisse et qu’on obtienne un schéma comparable à celui-là, qui pourrait plutôt avoir cette forme-ci. On y voit apparaître les deux trous ici. Les particules passent par un trou, vont ici, passent par l’autre trou, vont ici. Mais il n’y a pas la solidarité que nous avions et nous retrouvons ici, dans cette solidarisation des particules entre elles, l’espace vide, l’espace d’accueil et le mélange disparate entre les traits verticaux et non verticaux : ceux qui passent pas un trou et ceux qui passent par l’autre trou.

J’ai essayé de reprendre ce que j’ai dit la semaine dernière en le développant un petit peu, pour en arriver à affirmer que les deux expériences sont identiques, même si dans un cas, nous avons une expérience de pensée et dans l’autre cas, nous avons une expérience de physique. Donc il est clair qu’ou bien la physique dépend de la pensée, ou bien la pensée dépend de la physique. En tout cas, il y a ici quelque chose qui mérite notre attention. Et qui peut nos amener à porter un regard suspicieux sur nos expériences de physique, en nous demandant si c’est notre logique qui fait l’expérience de physique ou bien l’inverse. En tout cas, il y a ici quelque chose de très problématique, qui jure avec le réalisme des physiciens habituels, du genre de ceux qui disent : l’expérience a lieu sous nos yeux, donc elle existe et met en jeu de vrais phénomènes, etc.

CR : La question se pose de savoir si un chamane qui ferait la même expérience verrait les points, puisqu’il n’a pas la logique aristotélicienne dans la tête. Ce serait une expérience d’épistémologie à faire : trouver le dernier chamane de la Terre à n’avoir eu aucun contact avec la civilisation moderne et lui faire faire cette expérience de physique quantique…

KJ : Ce serait drôle. Mais c’est quand même notre logique qui nous a fait faire l’expérience.

CR : Au fond, c’est l’essence de toute démarche expérimentale que de déterminer si tel phénomène est ou n’est pas dans des ensembles de conditions qui s’excluent mutuellement. Il s’agit de trouver des conditions d’exclusion, de faire la distinction « ou bien…, ou bien… »

KJ : C’est ça. Il y a pourtant l’expérience du chat de Schrödinger, qu’on met dans une boîte, où il y a une capsule de poison qui va se casser, si bien que le chat devrait en principe mourir.

CR : On a un mécanisme pour déclencher la mise à mort, selon une méthode d’exécution qui peut varier, mais qui a une chance sur deux de tuer le chat, d’une façon complètement aléatoire. On voit de l’extérieur que ce processus a été enclenché, mais on ne peut pas savoir lequel des deux résultats s’est réalisé à l’intérieur de la boîte, auquel on n’a pas accès. Tant qu’on n’a pas vérifié, le chat est à la fois vivant et mort.

KJ : Tant que je n’ai pas observé la mort du chat ou le fait qu’il est vivant…

CR : …le chat est logiquement et même ontologiquement dans un entre-deux.

MB : Il nous manque le point de vue du chat.

CR : Celui-ci vacille entre deux modes d’existence, dans un certain flou ondulatoire. Quand on veut représenter graphiquement cette expérience, on montre souvent le chat dans sa boîte en coupe, à la fois couché, crevé et debout, comme en pointillé.

KJ : En fait, si l’expérience a lieu, c’est que le savoir que j’ai du fait que le chat est vivant ou mort a un effet rétroactif sur l’expérience; c’est ça qui est particulier. Je crois me rappeler que ça s’appelle réduire la fonction d’onde. Dans la mécanique quantique, le savoir que le physicien obtient des résultats de son expérience a un impact sur l’expérience. Quand bien même le résultat de l’expérience serait imprimé sur un papier plié que le physicien n’a pas encore lu, c’est au moment de la lecture du papier que l’effet rétroactif sur l’expérience a lieu.

Et c’est supposé être un phénomène physique. Alors ça devient à mes yeux extrêmement suspect de dire que c’est physique, parce qu’on a fait une expérience de logique qui était trait pour trait équivalente à notre expérience de physique. Il est certain qu’Einstein aussi a fait des expériences de pensée à son époque…

CB : Ne crois-tu pas qu’à l’époque on pose les mêmes questions, que ce soit en physique ou en psychologie par exemple, et que ça va chercher dans l’objet une dimension différente? Si on n’avait pas posé cette question, on n’aurait pas pu trouver dans la réalité ce que tu as montré au tableau.

KJ : Moi, je prétendrais, à la limite, que le premier qui a fait l’expérience des particules, c’était Freud. Que Freud a été le premier à réaliser —mais chez l’humain!— une expérience logiquement identique à cette expérience. C’est effectivement quelque chose sur quoi on tombe un peu par inadvertance. Je n’avais pas prévu à l’origine de mettre en valeur cette comparaison. Elle est venue fortuitement dans le cours du travail.

Espace acoustique et espace visuel selon McLuhan

CR : Ce qui me frappe, ce sont les résonances et les enchaînements auxquels cette expérience donne lieu, si on ajoute un troisième point de référence après le second qui serait Freud. La différence entre le tableau des points et le tableau des ombres, entre ce résultat corpusculaire et ce résultat ondulatoire, correspondrait à celle entre une logique visuelle et une logique acoustique, dont Marshall McLuhan a tracé toutes les ramifications très concrètes à mesure que différents médias de communication à travers l’espace et le temps viennent modifier l’économie de nos sens. Évidemment, l’espace visuel, c’est celui établi par la Renaissance, se substituant à l’espace acoustique où les objets coexistent sans avoir à être localisés précisément, comme par exemple dans l’iconographie de toute culture prémoderne, où les différentes figures sont dépeintes comme plus ou moins grandes en fonction de leur importance, et non pas selon leurs rapports dans un espace mesurable. Il n’y a pas de perspective, celle-ci étant une invention propre à l’espace visuel, qui rompt avec cette aperception acoustique du monde. Ce n’est qu’alors que s’impose la méthode du point de fuite ordonnant la perspective selon qu’un autre point est soit là ou là, mais ne peut pas être ailleurs. Ceci permet certes de situer les choses les unes par rapport aux autres avec une grande précision, mais constitue en même temps une sérieuse restriction de la représentation. Car en les fixant dans l’espace, on les réduit à ce rapport de proportionnalité uniforme, et les autres dimensions qui seraient, en fait, subjectives, et qui étaient intégrées dans la perception acoustique doivent être soumises à ce rapport spatial, détaché et mesurable qu’on a introduit comme rapport au monde déterminant.

McLuhan dit aussi que toute nouvelle technique, tout nouveau médium à la fois introduit quelque chose de nouveau et éloigne quelque chose qui était là juste avant, mais tout en ramenant quelque chose qui avait été éloigné par le médium précédent. Donc il y a quelque chose qui se passe avec le XXe siècle. Mettons qu’on était jusque vers le XIXe dans un régime visuel tout à fait dominant, mais que certains des nouveaux médias ont pour effet de troubler la logique interne du monde strictement visuel et de ramener des éléments d’une perception acoustique…

MB : Des médias sonores aussi, le jazz a fait ça…

CR : Tu parles d’une forme d’art, mais je parle d’un médium. Le jazz apparaît en même temps que la radio et le disque qui permettent de le diffuser et c’est de là que vient son impact universel, parce qu’il correspond à une mutation, à une sorte de retour de l’acoustique diffus dans l’espace avec la radio justement, une délocalisation spatiale, mais qui a pour effet, en même temps, d’accentuer le besoin de localiser dans des espaces définis par l’imaginaire, dans des territoires. Ce sont tous ces phénomènes intriqués où d’un coté on a des délocalisations universelles et de l’autre côté le besoin de ramener une notion de contrôle visuel sur cet espace qui s’ouvre soudainement… Ceci pour l’Occident, car une culture prémoderne entre à la fois dans le monde visuel et dans sa mise en crise par l’amplification industrielle et par les nouveaux médias aux propriétés acoustiques. On y trouve ainsi un effort de localisation visuelle, mais qui se fait pourtant sur le mode d’une délocalisation acoustique et par des moyens industriels.

KJ : En fait, comment s’est-il fait qu’à la fin du XIXe siècle, à l’aube du XXe siècle, il y ait eu un tel changement dans la structure mentale occidentale? Comment se fait-il que toute l’Europe, dans un même mouvement, a décidé de balancer par dessus bord, jusqu’aux confins de la Russie, des formes d’allégeance traditionnelles qui dataient d’un certain temps? Je prétends que ce que je viens de vous dire peut apporter une réponse à cela. En effet, aussi longtemps qu’on ne se pose pas la question de l’existence, c’est-à-dire de l’existence en un point précis, on n’a pas de problème. On reste dans un paradigme antérieur, jusqu’au moment où on se pose la question de l’existence de Dieu. Mais qu’est-ce qui fait qu’on se la pose? Ce n’est pas tant le pourquoi du surgissement de la question de l’existence de Dieu qui est notre problème que le constat des effets massifs qui ont résulté du fait qu’on se soit posé la question de l’existence de Dieu, car ce sont des effets de ce type. C’est-à-dire que ce qui était de l’ordre de l’acoustique, de l’auditif, ce qui était de l’ordre d’une sorte de solidarité collective d’un type particulier, tout cela disparaît pour être remplacé par un univers visuel où la solidarité antérieure a disparu. Et il faut inventer une nouvelle sorte de solidarité, qui est celle dont on a parlé au début du séminaire, celle de l’animal totémique.

CR : Ce n’est pas parce qu’on met l’accent sur des objets visuels que le mode d’appréhension est visuel. Il y a des façons acoustiques de voir et des façons visuelles d’entendre. C’est une distinction qu’il faut garder en tête. Nous sommes dans une culture où nous sommes inondés par les images, mais nous les appréhendons d’une façon qui est, à bien des égards, de plus en plus acoustique. C’est toute la logique du village global, où l’on est partout en même temps, et qui est aussi très tactile. Une façon visuelle de voir les objets visuels, ce serait celle qui a introduit l’imprimerie ou la peinture de la Renaissance, cette modernité classique du XVIe au XVIIIe siècles; les choses commencent à entrer en crise au XIXe siècle avec les effets de certains médias qui sont a priori visuels, mais qui, par leurs effets d’échelle, par leurs effets de masse, réintroduisent un monde acoustique. Les journaux d’abord, ensuite le télégraphe, le téléphone… On voit déjà que la pente est acoustique, même si la base de la technologie dépend du visuel.

KJ : Pour moi, il s’agit d’une question de signifiants. Ici nous avions le signifiant « trait vertical/ trait non vertical » et donc nous vivons une opposition de signifiants dans un contexte où l’existence du x n’est pas posée, ce qui donne lieu à un univers tissé par les signifiants oppositionnels. Ces signifiants oppositionnels restent intriqués et me donnent une image rassurante de mon être en commun, de mon être collectif. Ce sont des oppositions de signifiants qui agissent, qui sont projetées sur un écran collectif et qui, manifestement, son tissées entre elles. Même si ces oppositions sont visibles, il n’empêche qu’à l’origine, ce sont des oppositions signifiantes; donc nous avons affaire à de l’auditif qui est tissé devant moi de façon manifeste et qui tisse mon univers collectif.

CB : Si je comprends bien, l’auditif ne voit pas les lignes de partage.

KJ : Il voit des lignes de tissage.

CR : C’est tout le côté environnement de l’ordre du sonore, sur lequel insiste McLuhan, d’où le parallèle que j’essaie de faire. En effet, tant que la conscience est diffuse, tout objet y est comme un son qui résonne, on ne peut pas le localiser; il est clairement là, tout près, mais en même temps il est partout, il résonne, il nous entoure. Tel est l’espace acoustique où s’inscrit le monde villageois ou nomade ou prémoderne… Et par analogie, il est clair qu’il y a un rapport avec la logique ondulatoire qui produit ce faisceau d’ondes que nous voyons. Il me semble en effet qu’une certaine logique produit quelque chose qui correspond à un faisceau d’ondes, dont le paradigme est manifestement acoustique. Alors qu’un ensemble de points localisés dans l’espace a les caractères du visuel qui exige la sélection discriminante entre les points.

KJ : D’autant plus que le savoir produit cette forme, mais ce faisant, il donne l’impression de défaire cette forme-là. Donc il brise une forme de solidarité antérieure et me met devant du vide spatial qu’il faut habiter. C’est pour ça que mon univers d’auditif devient visuel.

CR : Dans l’espace acoustique, on est à la fois partout et nulle part, aussi n’y a-t-il pas cette position angoissante.

L’Occident comme crise de la chrétienté

KJ : Le résultat du tissage n’est plus là. Il faut reconnaître que ce tissage est produit par des individus uniques, qui n’ont pas besoin d’être ensemble pour se sentir ensemble. C’est un univers dans lequel l’individuel et le collectif ne sont pas distincts. C’est ça qui est fabuleux. Alors qu’ici, l’individuel et le collectif se distinguent. Ici on est légitimé de traiter l’individuel et le collectif de façon absolument équivalente, alors qu’ici, c’est fini.

CB : Dans la société patriarcale du Moyen Âge, il n’y avait que du collectif finalement. Il y avait Dieu le Père et sa famille; il n’y avait que ça. Alors que dans la société contemporaine, il y a des individus. La question qu’on se pose maintenant au sujet de l’homme, c’est celle de savoir s’il est fait d’un contour qui cerne un ensemble, ou bien de points, d’individus.

KJ : J’ai l’impression qu’en posant cette dernière question, tu te situes entièrement ici. L’exemple le plus parfait de cet univers-là, c’est l’univers du Juif. Même s’il est seul en Sibérie, il est Juif. Il appartient à un univers où sa solidarité n’a pas besoin de s’exprimer par des relations à autrui. Sa solidarité avec son univers culturel est là.

CB : On revient à la question du corps mystique.

KJ : Je prétends que depuis la modernité, le chrétien, le Christ est de ce côté-là.

CB : Je pense qu’on est davantage dans le quartier d’en haut qu’avec la chrétienté.

CR : Dire cela, c’est dire toute la crise de la chrétienté occidentale. Parce que le christianisme et son Église, ce sont à l’origine des phénomènes, des conceptions, des modes de vie orientaux. Et quand on donne une interprétation occidentale, punctiforme et visuelle, cela donne lieu à des contradictions qui vont exacerber les crises à répétition. C’est bien ce qu’on a vu. On peut retracer les étapes de cette crise depuis pratiquement l’adoption dogmatique officielle d’une logique aristotélicienne appliquée à un modèle oriental acoustique. Cela a créé une sorte d’hybride qui est allé de crise en crise pour essayer de calfeutrer les lézardes, de faire tenir ensemble ce qui n’allait pas ensemble, en des oppositions de plus en plus marquées, que ce soit entre nominalisme et réalisme, entre Église et Empire, État-nation et Église, raison et sentiment. Il y a toujours cette logique d’opposition dans un balancement qui est résolu avec de plus en plus de difficulté, résultant de l’application d’une logique visuelle ou binaire à un mode d’être qui avait été conçu sur le mode unaire.

KJ : Au fond, le christianisme s’est adapté à la situation occidentale.

CR : Il a été plutôt le lieu même de cette crise. Ce sont les théologiens eux-mêmes qui ont retrouvé les textes d’Aristote et ont essayé de comprendre le christianisme à travers la logique d’Aristote. Alors qu’en Orient, Aristote et Platon avaient été comme digérés par la religion. Les Grecs les avaient déjà dans leur bagage intellectuel, aussi n’étaient-ils pas impressionnés par cette logique qu’ils ont transformée en autre chose. En Occident, qui, par comparaison, après la chute de Rome, ignorait ce qu’était la logique, elle est comme tombée du ciel (ou plutôt des bagages des Arabes) : on a trouvé que cette façon de faire des oppositions binaires avait quelque chose d’un pouvoir proprement divin, jusqu’à finir par confondre Dieu avec cette logique. Voilà ce qui s’est passé.

Problématique du nomadisme, d’Ibn Khaldoun au sionisme

KJ : J’aimerais que nous passions à la seconde partie de notre thème. Nous aurons à revenir là-dessus très fréquemment par la suite. Je ne voudrais pas que l’on tarde dans notre programme. Depuis quelques séances, nous avons parlé d’Ibn Khaldoun et de sa théorie de l’histoire. Vous n’étiez pas là Mathilde… Ibn Khaldoun est un historien d’Afrique du Nord, dont les parents étaient originaires d’Andalousie, en ayant été expulsés par les débuts de la Reconquista. C’est quelqu’un qui a vécu la perte de l’Andalousie, la peste en Afrique du Nord et en Europe, qui a décimé une grande partie des populations, et qui a aussi vécu les invasions mongoles au Moyen-Orient. Il était à Damas quand les hordes tatares sont arrivées sous les murs de la ville et il a été envoyé pour négocier avec Tamerlan, parce qu’il était un spécialiste des nomades. Il a écrit une encyclopédie du savoir de son époque et c’est dans ce cadre qu’il a inventé la sociologie, sur la base de son étude des tribus nomades d’Afrique du Nord et d’ailleurs. Étant sociologue, il pouvait être en même temps anthropologue. Dans son univers, sociologie et anthropologie se rejoignaient, puisqu’il avait affaire à des communautés. Il a ainsi produit une théorie générale de l’évolution des sociétés. Elle consiste à dire qu’au niveau communautaire, en particulier chez les nomades, on a affaire à des gens qui sont très liés, qui ont une très grande solidarité au niveau du sang. Ils sont extrêmement dynamiques, vu leurs conditions de vie très difficiles. Ce sont des gens qui avaient un dynamisme communautaire très puissant. En revanche, les citadins, en raison de leur luxe et de leur richesse, ont tendance à perdre ce dynamisme. Tant et si bien que le cycle de l’histoire se déroule de la façon suivante : les nomades envahissent la ville, prennent le pouvoir dans la cité, et c’est alors que commence leur décadence. Elle se passe en quatre étapes, sur quatre générations. La première génération conquérante est suivie de la seconde génération qui apprend de la génération conquérante. L’expérience est meilleure que l’apprentissage, aussi y a-t-il déjà une dégénérescence. Ensuite vient une troisième génération qui est extrêmement conservatrice parce qu’elle n’a plus ni l’expérience, ni le savoir; elle n’a plus que le conservatisme. Enfin la quatrième génération est celle qui croit que tout lui est acquis et qui ne fait plus aucun effort pour maintenir le dynamisme du système. C’est celle-ci qui met fin au cycle. Une autre tribu arrive alors.

Pour résumer Ibn Khaldoun, je dirais ce qui suit. Il considère ces tribus nomades comme originaires de quelque part. Ces tribus nomades ne sont pas des tribus qui tournent en rond. On dit que la plupart viennent d’Arabie du Sud. En fait, elles ne venaient pas seulement d’Arabie. Il y avait parmi elles des Wisigoths, etc., car il y avait toute sorte de monde en Afrique du Nord, c’était invraisemblable.

CB : Il y avait les Vikings aussi.

KJ : Les Vikings n’ont pas constitué de tribus nomades, mais plutôt des royaumes.

Ces tribus nomades ont donc une origine; c’est important. Une fois qu’elles ont quitté leur origine, il y a une période d’errance, durant laquelle elle se renforce. À un moment donnée, pour une raison encore obscure, elles aboutissent à un point donné, qui est la cité. Donc elles occupent la cité, et c’est alors qu’elles tombent en décadence en quatre étapes. Voilà pour Ibn Khaldoun.

Maintenant, prenons un autre exemple du même type : les Juifs qui quittent l’Égypte. Nous avons un point d’origine, avec Moïse. Nous avons le désert, pendant quarante ans, puis un point d’arrivée ici, qui est la Terre promise, un petit peu avant la mort de Moïse. Ce que nous dit Freud, c’est qu’il a été tué, qu’il n’est pas mort de mort naturelle.

Troisième exemple : Mahomet. Il part de La Mecque, va conquérir Médine, ou plutôt, Médine lui ouvre les bras.

CR : Il était réfugié à ce moment.

KJ : La ville qu’il conquiert vraiment, c’est La Mecque, la ville de destination pour lui et pour ses successeurs, les quatre caliphes bien guidés; puis ce n’était plus La Mecque, mais Damas, Bagdad, le monde entier en fait, Dar-el-Islam, la maison de l’islam. Je vous propose donc cette comparaison entre trois processus, auxquels je vais ajouter un quatrième, le plus subversif, qui est celui des Juifs du XXe siècle, pour comprendre ce qui s’est passé. Ceux-ci quittent l’Europe, et avec une certaine errance, finissent par arriver en Israël. On peut éventuellement penser aussi aux Croisés, qui quittent l’Europe pour posséder Jérusalem.

CR : Je ne vois toujours pas le lien entre cette problématique d’un certain nomadisme et celle des empires, dont la base est sédentaire, mais qui tombent dans une ère de mobilisation nationale.

KJ : Je comprends. Ce que je souhaite essentiellement expliquer, c’est la hargne de la conquête israélienne. La hargne avec laquelle les Juifs ont conquis Israël. Ils ont conquis la Palestine avec une rage comparable à celle des Croisés, une rage comparable à celle des nomades qui comme les hordes de… Il y a une frénésie là-dedans que j’ai du mal à m’expliquer autrement que comme ça. Je ne prétends pas que tous les Européens étaient des nomades. Je dirais qu’au moins les Juifs d’Europe avaient un caractère nomadique et que celui-ci était problématique parce qu’on ne pouvait pas le fixer sur une terre déterminée.

Solutions nationales et question juive

CR : C’est une rage de sédentarisation, parce que les Juifs étaient profondément occidentalisés, qu’ils étaient complètement dans l’imaginaire moderne de l’État-nation qui s’est mis en place pour toutes les minorités pendant la Première Guerre mondiale, y compris pour eux. Les Juifs ont réussi dans leur lobbying, seulement pas immédiatement, comme les Tchèques, les Serbes et toute la kyrielle des autres peuples dont les lobbies ont agi auprès des puissances occidentales. Les Juifs n’ont obtenu qu’une promesse lointaine et le droit entre-temps de s’établir en Palestine sous mandat britannique. Ce qu’il s’agit de comprendre, c’est surtout le phénomène d’entre-deux-guerres de l’avènement de l’État-nation comme norme, et que cette question s’est posée aussi pour les Juifs. Seulement, leur chemin pour arriver à cet objectif standard a été « légèrement » plus tortueux que pour les autres minorités nationales, voilà tout.

Mais si nous nous fixons immédiatement sur le terme que serait Israël, nous sautons par-dessus toute cette période très importante de mise en place de cette logique d’État-nation qui exclut les nouvelles minorités. Chaque minorité accède à son propre État et donc se retrouve sur le territoire qu’elle a voulu uniformiser avec de nouvelles minorités : c’est toute la dialectique de l’entre-deux-guerres. C’est le paradigme moderne avec lequel nous sommes pris. Et comment la problématique juive s’intègre-t-elle là-dedans? Du point de vue des Juifs, c’est de savoir comment en arriver au même point que les autres peuples en ayant leur propre État-nation.

CR : Mais du point de vue des autres États-nations, il s’agit plutôt de faire face au défi de l’existence concrète des Juifs, qui ne sont pas nécessairement sionistes, mais qui représentent une sorte de minorité transnationale et par-là, l’idée même de ce qui est non-territorial. C’est là ce qui est si menaçant chez eux : un élément qui, du fait de ne pas pouvoir être fixé dans l’espace, constitue le défi par excellence pour un État qui se définit par la mobilisation d’un territoire.

KJ : Le problème que je me pose, c’est que ce qui se passe pour les Juifs après la Seconde Guerre mondiale d’une façon spectaculaire, se passe pour les autres Occidentaux après la Première Guerre mondiale, et dans le deux cas nous avons affaire à une sorte de rage de sédentarisation, qu’il s’agit d’expliquer. Reprend-on la formule de Freud, qui dit que le père de la horde avait toutes les femmes et toutes les terres, sur lesquelles on se jette au moment où on le tue, comme on s’est jeté sur les mères? Une frénésie de la transgression apparaît à ce moment, parce que le père de la horde est mort. Ces territoires impériaux, qui appartenaient à l’empereur, sont désormais libres d’accès, et il faut se jeter dessus le plus vite possible pour consommer la territorialisation. Ne pourrait-on voir les choses de cette façon?

CB : C’est de la forme des États-nations que tu parles.

KJ : Oui, à partir de 1917, 1918, 1919.

Logique de l’empire, logique de la nation : la France en transition

CR : Il s’agit alors d’une opération d’ordre symbolique de saisie d’un espace territorial. On parle d’États successeurs à propos de ceux qui sont nés de la ruine des Empires. Ce sont alors les frères qui deviennent à leur tour pères.

CB : Pourquoi deviendrait-ils pères? Pourquoi ne seraient-ils pas des frères, tout simplement?

CR : Justement, ils veulent être maîtres dans leur propre espace, qui doit être unitaire et exclusif. Et comme cet espace, c’est l’espace impérial mixte, ils sont constamment en conflit.

CB : Je pense que nous avons affaire à une autre logique, fondamentalement différente. Il y a la logique de l’empire et la logique de la nation.

CR : Je suis d’accord. Seulement, ce qui advient à ce moment prend la relève de cette figure paternelle de l’empereur et établit quelque chose qui lui ressemble quand même dans ses prérogatives de souveraineté, parce que c’est la souveraineté qui change de figure : il n’est plus question d’allégeance. C’est la souveraineté du peuple, mais du peuple qui a tout de même une figure centrale qui se réalise par l’homogénéité d’un territoire.

KJ : Tout à fait. Lorsqu’on reprend l’espèce d’écran avec deux ensembles de taches qui ont tendance à se mélanger en un point, si c’est là le champ de vision de l’Occident après la Première Guerre mondiale, le souci premier sera que les taches qui viennent d’un trou puissent être distinguées de celles qui viennent d’un autre trou.

CR : D’où à terme la purification ethnique, qui a commencé à cette époque en Macédoine et ailleurs, les transferts de population comme entre la Grèce et la Turquie et tout ça. On cherche à démêler la macédoine impériale.

KJ : Ce que j’ai cru comprendre de Hanna Arendt, c’est que l’antisémitisme est né à ce moment. L’antisémitisme nationaliste est né après la Première Guerre mondiale et n’existait pas avant.

MB : Et les pogroms?

KJ : Ça, c’est religieux plutôt que nationaliste. L’affaire Dreyfus est une des premières manifestations de l’antisémitisme nationaliste.

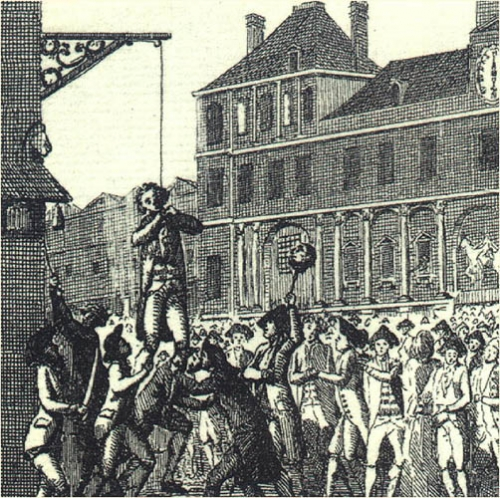

CR : On est déjà alors dans une logique nationale. Il y a une minorité qu’on imagine inassimilable, et d’autant plus inassimilable qu’elle est effectivement assimilée, d’ailleurs. C’est une sorte de menace fantasmatique. Plus l’autre est invisible et identique à nous, plus il est menaçant. C’est un fantasme d’homogénéité. C’est intéressant parce que c’est la logique jacobine révolutionnaire du nationalisme qui a été ethnicisée par les nouvelles droites nationalistes de ces années. Le nationalisme était une valeur libérale, républicaine cent ans plus tôt, mais il est devenu alors ce à quoi adhèrent même des gens qui se conçoivent comme traditionalistes, qui succombent à cette idéologie moderne et reconfigurent leurs allégeances religieuses en fonction de l’idéologie moderne de la nation. En ce sens, ce qui se passe alors est curieux. Même chose pour le colonialisme, qui était au départ un projet de gauche visant à répandre le progrès, etc., mais qui devient le refuge des nostalgies prémodernes en renouant avec une sorte d’aventure de style un peu féodal dont le prestige recouvre un nouveau consensus national autour de la nouvelle idéologie de la nation.

CB : Il y a la logique impériale, puis il y a la logique libérale, et enfin il y a la logique du marché. Il faut bien distinguer ces trois logiques, qui produisent des ensembles, des unités de types complètement différents

KJ : Mais si nous considérons que l’affaire Dreyfus est une des premières manifestations de l’antisémitisme, c’est que, peut-on penser, l’esprit nationaliste a précédé la guerre 14-18 en France et doit donc se situer aux environs de la fin de XIXe siècle et du début du XXe. On est en droit de penser que l’une des premières créations de l’esprit nationaliste, c’est la loi de séparation de l’Église et de l’État de 1905.

CB : Pourquoi ne fais-tu pas remonter le nationalisme français à la Révolution française? Pourquoi en situes-tu l’origine à la fin du XIXe siècle? Je pense que cela vient de la Révolution française. De la même façon que l’homme s’est défini comme individu à ce moment-là, il a essayé de définir les ensembles collectifs comme des individualités.

KJ : J’en conviens.

CB : Le principe, l’origine si tu veux, je pense que c’est la Révolution française. La Révolution américaine également.

KJ : Tout à fait. Sauf qu’il y a un tournant qui s’opère pour la France avec le siècle. C’est le tournant de l’existence de Dieu, qui modifie complètement la donne.

CB : C’est là ce qui est anachronique. Il n’est pas logique qu’après la Révolution française on aie continué de croire en Dieu. On a continué parce qu’on traînait ça d’une tradition ancienne. On a continué de croire en un Dieu qui organise tout l’univers.

CR : C’est plutôt un choix que les élites bourgeoises ont fait, tout en étant foncièrement voltairiennes, pour maintenir la cohésion sociale, d’entretenir certaines institutions et coutumes catholiques. Les pères étaient voltairiens, mais s’assuraient que leurs épouses donnaient une éducation chrétienne à leurs enfants afin de maintenir une sorte de moralité publique. C’est ainsi qu’on peut décrire la situation post-révolutionnaire de la première moitié du XIXe siècle.

CB : On ne pouvait pas tout changer tout d’un coup. Aussi a-t-on évolué lentement, en laissant tomber des morceaux les uns après les autres, dont la croyance en Dieu.

CR : Jusqu’au Second Empire, il y avait quand même cette espèce d’allégeance superficielle, institutionnelle au catholicisme, mais disons que cette prétention est tombée avec l’avènement de la IIIe République. C’est là que les choses ont commencé à se corser et qu’il a commencé à y avoir deux nations qui s’affrontaient : la nation républicaine et la nouvelle nation nationaliste ethnoreligieuse en différentes proportions, avec le général Boulanger autour de qui il y avait un mélange d’idéologies jacobine et néo-nationaliste. C’est intéressant parce que l’idéologie de la République est universaliste, mais il s’agit de l’universalité réalisée dans une seule nation, comme la Révolution dans un seul pays sous Staline. La France est la nation de la Révolution et donc l’humanité qui se réalise, mais à l’intérieur d’un territoire très précis. Il s’agit donc d’un nationalisme universaliste au sens où les valeurs universelles proclamées trouvent d’abord et avant tout leur réalisation dans le cadre d’une nation paradigmatique. C’est un peu comme les Juifs en quelque sorte. Mais une contre-idéologie se dessine bientôt, celle de la nation ethnoculturelle qui se définit contre l’universalité de la République, mais dans le même cadre territorial. Ceci permet d’ailleurs aux deux idéologies de coïncider et de s’entremêler dans l’entreprise impériale du colonialisme par exemple. N’empêche qu’il y a alors deux nations rivales : celle qui adhère au catholicisme, soit sincèrement ou par calcul comme par exemple Charles Maurras qui ne croit pas au christianisme mais qui veut l’armature morale du catholicisme pour la nation, et puis il y a l’espèce d’universalisme kantien des républicains, qui veulent réaliser ce paradigme de l’humanité dans un cadre territorial précis. Dans les deux cas, on a concrètement sur le terrain un nationalisme féroce qui a tendance à réprimer les minorités et les multiples allégeances transculturelles, notamment ethniques telles qu’incarnées par les Juifs; c’est pour cette raison que ceux-ci font l’objet d’une telle hantise. Les deux fonctionnent sur un paradigme d’uniformité, mais qui n’est pas tout à fait le même pour chacun; pour les uns, il est ethnique, pour les autres, il consiste en une sorte de moralisme procédural réalisé par excellence à l’intérieur du territoire de la République.

KJ : Comment expliquerais-tu alors la mutation de la France à la fin du XIXe siècle, avec la loi de 1905?

CR : C’est un sursaut du jacobinisme, c’est-à-dire d’un nationalisme plus ancien, mais qui se présente comme un universalisme, dans sa lutte contre l’autre modèle qui se réclame de la tradition en cherchant à présenter la France comme une sorte de complexe organique ethniquement français de culture catholique… Ce nouveau nationalisme au sens moderne est une sorte d’intégrisme, qui reconduit certaines figures traditionnelles sous une forme moderne d’homogénéité. Telle est l’idéologie rivale contre laquelle s’impose la loi de 1905, contre les prétentions de la particularité. Ces lois de 1905 reconduisent de leur côté sous d’autres formes certains aspects de la Révolution française, notamment les mesures visant les corporations et toutes les entités collectives, pour qu’on ne trouve plus en face de l’État républicain unitaire que l’individu, sans rien d’autre entre les deux. Le citoyen de la République ne connaît pas d’allégeance collective. Jusqu’aujourd’hui, toute velléité de prise en compte des réalités communautaires est stigmatisée comme « communautarisme », tout comme les Jacobins stigmatisaient le fédéralisme comme quelque chose d’abominable. On retrouve encore cette idée de la nation comme corps unitaire homogène défini sur le territoire par l’État. C’était là l’idéologie jacobine classique, universaliste en principe, mais territoriale dans son application, qui a été reconduite par les lois de 1905. Ce n’était pas du nationalisme en soi, mais bien plutôt un universalisme territorialisé. Le nationalisme comme tel, c’est autre chose. Les deux idéologies vont pourtant coexister dans l’Union sacrée scellée par la Grande Guerre contre l’ennemi commun; les uns vont combattre l’Allemagne au nom des immortels principes de la Révolution française et les autres au nom de la tradition française incarnée dans un territoire défini par des « frontières naturelles ». Il va donc y avoir un recoupement des deux modes identitaires durant la guerre.

KJ : Tu parles de la gauche et de la droite.

CR : En effet.

KJ : En quoi ce mouvement pourrait-il être en résonance avec ce qui s’est passé dans le reste de l’Europe avec la chute des empires? En quoi la France aurait-elle vécu sur son mode particulier ce que le reste de l’Europe vivra à travers la chute des empires? Est-ce qu’à ton avis il y a une parenté profonde entre l’Europe des empires et la France?

CB : Je ne pense pas que les empires, à ce moment de l’histoire de l’Europe, avaient une importance telle qu’on puisse vraiment parler d’empires, comme on parle de l’empire de Charlemagne. Il s’agissait plutôt d’une sorte de rémanence d’une pensée ancienne dans un système nouveau, différent, qui était déjà le système des nations.

CR : C’est là qu’est l’ambiguïté, puisque de plus en plus les États, quelle que soit leur forme, républicaine ou impériale, avaient tendance à fonctionner sur le mode nationaliste du territoire. D’où par exemple les politiques de russification de l’empire des tsars vers la fin, imposées même à un État semi-autonome comme la Finlande. Les empires eux-mêmes fonctionnaient de plus en plus selon une logique nationale d’uniformité, ce qui niait leur caractère propre et poussait toutes leurs composantes ethniques à prétendre elles-mêmes à la souveraineté.

KJ : Effectivement, je ne voudrais pas que nous nous laissions abuser par l’apparence des formes étatiques, mais nous pourrions quand même, à travers leur observation, essayer d’aller chercher le fondement commun de l’évolution de l’Europe à ce moment. Aussi la question que je me pose est-elle celle de savoir si l’Europe occidentale, c’est-à-dire la France, l’Angleterre, a vécu un mouvement comparable au niveau psychique que l’Europe des empires, ou l’Espagne, l’Italie…

MB : …et l’Allemagne.

CR : La transition a été beaucoup moins radicale en France et en Angleterre, ces lieux classiques de la modernité occidentale, qui avaient fait leurs révolutions respectives longtemps auparavant. Ils s’étaient déjà plus ou moins acclimatés aux nouvelles formes sociales et sur le plan territorial avaient pu gérer sans trop de heurts leur diversité intérieure. Ce qui n’empêche que l’uniformité apparente de la France et de l’Angleterre avait été imposée de façon largement coercitive. Mais ces pays avaient déjà fait leur révolution décisive auparavant. C’est pour cela qu’ils n’ont pas vécu de révolution si radicale à ce moment de la chute des empires. Déjà la fait d’être les vainqueurs de la Grande Guerre les a beaucoup aidé à maintenir leur stabilité. Ils n’ont pas eu à traverser de crise politique à ce moment.

CB : L’Europe n’a pas suivi d’un seul tenant les révolutions anglaise et française. Cela s’est fait plus lentement ou un peu différemment dans chacun des autres pays.

KJ : Laissez-moi poser la question autrement. Est-ce qu’au tournant du XXe siècle les Français ont eux aussi tué le père primitif, d’une certaine façon, comme l’ont fait les autres Européens?

CB : Je reviens à ce que je disais tout à l’heure. Je pense que théoriquement les Français l’ont tué à la Révolution française, mais dans la pratique, pour le peuple, ils n’ont pas pu le tuer avant le début du XXe siècle.

CR : Il a fallu l’école républicaine, obligatoire, laïque et universelle pour imposer l’imaginaire républicain à une vaste échelle. Et non seulement l’imaginaire républicain, mais même la langue française et la culture française. On oublie trop souvent que la France n’a pas été majoritairement francophone avant il y a une centaine d’années. Les gens avaient leur propre langue locale. C’était une sorte de rupture culturelle que d’accéder aux institutions françaises.

CB : Il a fallu du temps avant que l’individu-nation prenne forme de façon claire et quasi définitive.

CR : C’est la Grande Guerre qui a consacré cette identité française commune basée sur la même langue et la même allégeance étatique avec les mêmes paramètres uniformes. La Grande Guerre a ainsi parachevé l’oeuvre de la République.

KJ : Il y a une différence entre Valmy et « On va pendre notre linge sur la ligne Siegfried ». Valmy représentait la défense de la République universelle.

CR : Tout à fait.

KJ : Alors qu’avec « On va pendre notre linge sur la ligne Siegfried », ce qu’on défend, c’est « la France aux Français ». Il y a une particularisation, une localisation dans la guerre 14-18 qui était loin d’exister à Valmy. Pourtant nous avons là un élan qui semble comparable. Mais à Valmy, il s’agissait d’un élan beaucoup plus authentique qu’à Verdun.

MB : La défense des principes plus que la défense du territoire.

KJ : C’est ça.

CR : Ça se fait en douce. C’est comme cristallisé par la Grande Guerre, cette reconfiguration qui a lieu alors d’une idéologie universaliste sur le territoire de la République-nation, non plus dans un sens universel mais dans celui de cette culture très particulière qui est alors localisée.

CB : Mais je pense que les nations ne se sont pas fondées sur de l’universel, mais sur du particulier, sur une particularité française, une particularité anglaise. Je pense qu’on est dans le particulier, non pas dans l’universel.

CR : L’idée de nation lancée par la Révolution française était justement autre chose : le mode d’être des hommes libres. Dans les années 1790, la nation, c’est la République, qui est en principe universelle. Certes, il y a là bien des non-dits, comme l’équation de la civilisation avec la France.

MB : Je serais d’accord que le particulier revient quand on a le dogme de l’identification au territoire.

KJ : Donc, c’est postérieur au meurtre du père.

CB : Je pense qu’il y a liberté pour l’individu, mais aussi liberté pour la nation. Il faut bien tenir les deux : souveraineté nationale et souveraineté de l’individu. On a donc un individu collectif et des individualités individuelles qui sont dans la souveraineté.

CR : C’est la République au sens de Rousseau.

CB : C’est la position de Rousseau et de John Locke.

KJ : Mais je reste avec ma question : les Français ont tué le père sur le mode de la fin du XIXe siècle, peut-être en 1890, 1895, au moment de l’affaire Dreyfus, parce que le critère que je vois pour savoir si des gens ont tué le père à ce moment, c’est la hargne avec laquelle ils se précipitent sur l’objet. Tel devrait être notre critère.

CR : C’est la lutte fratricide, comme dans l’affaire Dreyfus. Les deux nations s’affrontent sur la dépouille du père, se chamaillant pour revêtir ses oripeaux et savoir qui de la gauche ou de la droite va redéfinir la nation.

Le Juif comme Autre de la Nation

CB : Je ne connais pas suffisamment l’affaire Dreyfus, mais n’a-t-on pas affaire à un élément qui ne s’intègre pas à la chose individuelle? À la particularité?

KJ : C’est le contraire! C’est un officier français qui se trouve par hasard être Juif et qui tout à coup est désigné comme tel. Comme étranger.

MB : Le plus drôle, c’est qu’Eszterhazy aussi.

CR : Il est étranger aussi, mais ça ne comptait pas parce qu’il n’était pas Juif.

CB : Il ne s’inclut pas dans le particulier. Pourquoi a-t-on fait le procès? On a pensé qu’il était Juif, et un Juif dans la pensée de l’époque était considéré comme un étranger.

KJ : De l’époque à partir de 1895. En 1894, il n’était pas Juif et en 1895, il l’est. Tu comprends? C’est ça qui est fabuleux.

CB : C’est assez étrange. J’ai l’impression que les Juifs étaient en train de s’intégrer.

KJ : Tout à fait.

CB : Et ce dans toute l’Europe. Et c’est au moment où les Juifs étaient en train de s’intégrer qu’on les a identifiés comme Juifs et qu’on les a exclus.

CR : C’est au moment où ils n’existaient plus qu’on a eu besoin d’inventer le Juif. C’est un besoin de la nation unitaire que d’avoir son Autre.

MB : D’avoir son bouc émissaire.

CR : Oui.

KJ : Mais moi je prétendrais qu’il n’y a pas de rapport de cause à effet entre les deux. Le fait que les Juifs s’intègrent à la France n’est pas la cause de leur exclusion. Ce qui est la cause de leur exclusion, c’est le meurtre du père et le fait que les gens se précipitent sur la dépouille de la mère-nation et doivent donc se départager cette dépouille et la conserver autant que possible tout entière à eux, à l’exclusion des Juifs. C’est-à-dire que les Juifs et les Catholiques qui autrefois tissaient un univers commun finissent par faire deux taches distinctes à partir du moment où on se pose la question de l’existence de Dieu, où on tue le père.

CB : Comme tu le sais, je ne suis pas d’accord avec toi sur ce genre de choses. Je pense qu’on n’est plus dans le maternel, mais dans le fraternel. Le Juif est en fin de compte un mouton noir.

MB : Un bouc émissaire.

CB : Il s’agit d’un individu qui ne veut pas s’intégrer. C’est ainsi qu’on a vu les choses.

CR : Non; qui voulait s’intégrer, mais on ne voulait pas le laisser faire.

CB : Dans la perception, s’entend.

CR : Mais justement : jusque là, il suffisait pour être accepté qu’un Juif se convertisse ou qu’il adopte les moeurs locales. Mais ce ne l’est plus : être Juif devient quelque chose d’indéracinable.

MB : Dans toute l’histoire du monde, il a toujours été problématique d’être Juif, quel que soit le prétexte invoqué pour l’exclure.

KJ : C’était aussi difficile que d’être Musulman ou de n’importe quelle autre religion. Mais à partir ce cette période, cela a été difficile autrement. Il y a eu une rupture. Alors que les religions étaient relativement interdépendantes pendant très longtemps, même s’il y avait des périodes de nervosité, à partir de la fin du XIXe siècle, et en particulier de la Première Guerre mondiale, les religions ont rompu totalement. Il n’y a plus eu d’interdépendance, il y a eu une coupure radicale. Être Juif était radicalement différent d’être Français ou Catholique français. Je suis d’accord avec toi pour parler de fraternel; mais le fraternel arrive au moment où tout le monde se précipite sur la proie pour la dévorer. C’est alors que l’on découvre le fraternel. C’est alors que surgit la nécessité de départager, alors qu’auparavant chaque frère se souciait fort peu de son frère voisin, parce qu’il était en relation directe d’allégeance avec le père. Mais à partir du moment où le père meurt et qu’il n’y a plus ce tissage qui existait, chacun devient un point sur un tableau et c’est alors que l’idée de phratrie apparaît. Mais l’idée de phratrie était comme effacée par la présence du père avant.

CB : Alors je redeviens peut-être d’accord avec toi. Ce que tu dis, c’est que le Juif représentait à ce moment là une religion patriarcale. Donc on s’attaquait au Juif comme on s’était attaqué au roi.

CR : Mais non! Le Juif représentait l’élément subversif par excellence, le fluide, à la fois le bolchevik, le banquier et le franc-maçon, tenus pour être la même chose : tout ce qui dissout les liens sociaux communs et qui en même temps évoque la fusion dans une nouvelle horde. Tous les fantasmes d’altérité, avec toutes leurs contradictions mutuelles, fusionnaient eu un seul, le Juif. Ce n’est pas au nom de ce qu’il représentait concrètement qu’on s’en est pris à lui, mais comme figure mythique de bouc émissaire, représentant du chaos, de toutes les forces subversives de la modernité, de la financiarisation, tout le domaine du quantitatif, du non-localisable, du chaos des émotions et des passions. En même temps que le calcul froid… C’était le fantasme du moderne dans son aspect problématique et inassimilable. Cela n’avait rien à voir avec la dimension patriarcale de la judéité. C’est en fait pour renforcer un fantasme patriarcal à nous, celui de la nation, qu’on a tenté d’éliminer sa contre-figure juive.

CB : À ce moment-là, il était trop avancé. Il était déjà rendu trop loin dans l’histoire. Il représentait le XXe siècle au XIXe.

CR : Exactement. Il représentait l’aboutissement logique de la modernité dans ce qu’elle avait d’effrayant, alors qu’on essayait de se constituer des formes rassurantes de la modernité. L’État-nation est censé être un cadre rassurant de coexistence moderne qui met de côté tout ce qu’il y a de troublant dans le fait de sortir du monde acoustique pour entrer dans un monde punctiforme. L’État-nation se veut la solution à ce problème. Sauf que le Juif devient le fantasme de ce qui dans la modernité met à mal toutes ces velléités de reterritorialisation et de fixation.

KJ : Tout à fait, parce qu’il continue à colporter des formules du système précurseur.

CR : C’est surtout parce qu’il devance dans son mode d’être non-local, non national l’aboutissement logique de la modernité qu’est la cosmopolis. C’est là le fantasme qui le fait persécuter : la finance déracinée ou le communisme international ou le retour à la horde, soit tous les fantasmes de l’aboutissement de la modernité dans une nouvelle barbarie; c’est cela qu’il représente et qu’on essaie de conjurer en s’en prenant à lui.

CB : Je dirais que les Juifs étaient déjà dans l’économie.

CR : C’était le prétexte des persécutions.

CB : Au moment où l’effort des gens du XVIIIe et du XIXe siècle était celui de constituer le sujet-nation.

Dans mon modèle théorique, je distingue l’ordre des frères, des sujets-nations au fond, et l’ordre de la chose. Ma position, c’est qu’on aurait eu peur du Juif parce qu’il représentait déjà un autre ordre social.

CR : Il était identifié à ce qu’on appellerait aujourd’hui la mondialisation, un finance sans allégeance humaine…

MB : C’est aussi un nomade par opposition aux sédentaires.

CR : C’est absolument ça. Étant Juif, on ne peut pas être fidèle à la France, par définition.

MB : Il se pose comme Juif d’abord.

CR : Ou plutôt, les autres le posent comme Juif d’abord. Lui peut se poser comme Français, mais on ne le croira pas.

Frénésies d’entre-deux-guerres

KJ : Écoutez, je vous propose une chose pour terminer, parce que le temps s’écoule. Ce serait de penser la période postérieure à la Grande Guerre, de penser l’entre-deux-guerres en termes économiques/idéologiques. Comment expliquer la frénésie aussi bien économique qu’idéologique de l’entre-deux guerres et le nouveau statut des Juifs? Il se modifie alors, mais aussi le rapport à l’économique et à l’idéologique, puisque nous avons une mise en valeur de l’économique qui n’était pas aussi prédominante avant la guerre, et l’importance démesurée que prend l’idéologique avec le communisme qui commence à prendre une énorme importance.

CB : C’est la naissance des États capitalistes.

CR : Et avec la disparition de l’étalon-or un peu partout à l’occasion de la Crise économique, c’est le dernier repère qui disparaît, nous introduisant dans une fluidité totale après les Années folles de spéculation, en même temps que la mise en place idéologique totalitaire du communisme et du fascisme, C’est un phénomène de dislocation, avec la finance devenue folle d’un côté et l’idéologie devenue folle de l’autre, avec les nationalismes qui prennent en bloc dans toutes leurs configurations, en même temps que s’affirme une sorte de cosmopolis mondialisante : tous ces phénomènes extrêmes et simultanés qui se recoupent et qui s’opposent.

Je me demandais si ce ne serait pas un bon moment pour introduire dans nos séances le visionnement d’un film tout à fait pertinent à notre problématique des dernières minutes qu’il nous en propose : Sunshine d’István Szabó. Il s’agit de l’histoire de trois générations de Juifs hongrois assimilés. Elle commence avec le grand-père, fils de colporteur devenu magistrat de l’Empire austro-hongrois, complètement dévoué à l’Empereur, et dont le monde s’écroule évidemment avec l’Empire. Elle se poursuit avec son fils qui entre alors dans une rage d’assimilation à la nouvelle nationalité hongroise, allant jusqu’à se convertir au catholicisme, ce qui ne le sauvera pas de ce qui le guette pendant la Seconde Guerre mondiale où, au camp de concentration, les fascistes hongrois veulent lui faire admettre qu’il est Juif; mais lui crie jusqu’à son dernier souffle : « Non, je suis Hongrois! », et meurt ainsi en martyr de sa magyarité assumée. Son fils à lui en est témoin et deviendra communiste, ce qui ne le sauvera pas non plus des persécutions du nouveau pouvoir jusqu’à la Révolution de 1956 et après. On discerne vraiment ces trois phases de l’histoire de l’Occident, du rapport identitaire qu’on essaie de cerner dans les modes d’allégeance et de nationalité, à partir de la façon dont cela a été vécu par des Juifs à l’intérieur du monde impérial binational, du monde national, puis du monde communiste, ce qui permet de suivre cela au long de trois phases qui font ressortir toutes les apories, toutes les zones sensibles. Et comme nous avons finalement fait la jonction aujourd’hui entre le thème juif et le thème national dans le sillage du monde impérial, et comme il s’agit en plus du monde austro-hongrois dont nous sommes partis dans ce séminaire avec le roman Radetzky-Marsch de Joseph Roth, je crois que ce serait intéressant d’introduire ce long film qu’on pourrait voir en deux ou trois parties : il dure trois heures, correspondant aux trois générations. Nous pourrions donc prévoir les prochaines séances en fonction de cela.

KJ : Comment ça s’appelle déjà?

CR : Sunshine, qui est l’anglicisation du nom juif allemand de ces gens qui s’appellent les Sonnenschein. Au début, ce sont les Sonnenschein, puis ils magyarisent leur nom afin de mieux s’assimiler à l’empire par le biais du royaume de Hongrie.

KJ : Alors Szabó, ce n’est pas un nom juif.

CR : Szabó, c’est le réalisateur, qui selon toute vraisemblance est un Juif parce que son nom veut dire « tailleur ». C’est un nom juif hongrois très commun. C’est un peu son histoire de famille, quelque part, un retour sur ses propres racines de Juif qui a sans doute traversé la Révolution hongroise et qui se remémore ce parcours… Ses films sont d’ailleurs souvent des fresques historiques sur des moments critiques de l’Europe centrale au XXe siècle, que ce soit Mephisto sur l’acteur Gustav Gründgens qui a brillamment poursuivi sa carrière sous le IIIe Reich, ou Colonel Redl, l’histoire d’un fils de cheminot galicien qui monte dans les rangs de l’armée austro-hongroise et qui, mêlé à des histoires d’espionnage, est contraint de se suicider en conséquence de ces intrigues à la veille de la Première Guerre mondiale. Donc il est toujours dans ces problématiques de l’espace impérial caractéristique de la Mitteleuropa, en quelque sorte.